Archivado en categoría “Fotografía” :

Este año quedará registrado en la historia como un parte aguas en la vida del planeta entero. Nos hemos enfrentado a una serie de transformaciones en lo físico, lo emocional, las relaciones humanas, pero sobre todo, en la relación con uno mismo, en esa introspección necesaria para ser sobrevivientes, aprender y justo «transformarnos y evolucionar» ante esta otra realidad.

La pandemia del 2020 es del tamaño de nuestros miedos, es un monstruo invisible de gran calibre que existe y está lejos aún de ser domado. Esta enfermedad se hace fuerte y se multiplica porque es más fácil cerrar los ojos, es más cómodo dejar que las autoridades tomen las riendas y los riesgos, sin ser conscientes que la responsabilidad y los cuidados debemos tomarlos de manera individual.

Por esto mismo, el enemigo no sólo es un virus, es la ignorancia, la negligencia, la arrogancia y la falta de humildad de los dirigentes desbordados por su ego que niegan la falla en sus estrategias, el enemigo es también el poco valor que le dan a la vida tantas personas que en las calles, en las plazas, en los restaurantes y en cualquier sitio se exponen sin sentido con su absurda bandera «¿quién se va a morir, tú o yo?» sin darse cuenta que a su paso podrían estar disparando contagios como ráfagas de un arma de fuego y atentar contra un público que estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado.

¿Cómo será el mundo post-Covid? aún no lo tenemos claro, negar que existió no ayudará, creer que esto se termina en el minuto previo al 2021 tampoco, pero más complejo sería no tener fe en que vienen nuevos tiempos, con toda seguridad esperamos una vacuna que trae a cuestas la esperanza de todos, la ligereza de muchos y el deseo de volver a una realidad que dista mucho de ser la misma que conocíamos.

Adiós al 2020 que se llevó la vida de tantas personas…

Adiós a la hermana, a la madre, a la mujer que luchó hasta que su cuerpo ya no pudo y como las guerreras, entregó sus armas para descansar…

Adiós al profesor de matemáticas, a la maestra de inglés que cambió la visión de tantos niños, porque les enseño que un empresario, un cirujano, un fotógrafo o un periodista bien preparado, puede hacer la diferencia en un mundo tan competitivo.

Adiós al personal de salud de cada hospital, que se expuso por una gran causa, salvar vidas.

Adiós al hijo, al padre, al hombre que le mostró a su familia que la vida se basa en el amor y la solidaridad.

Adiós también a las mascotas, compañía y compañeros de aventuras.

Adiós a todos los que están ahora caminando junto a nosotros, desde el recuerdo que dejan en nuestro corazón…

De manera simbólica el ciclo debe cerrarse, dar gracias por seguir, por hacer lo correcto. ¡Hoy más que antes, hoy más que nunca, pensemos en nosotros, cuidando a los demás!

Adiós a un 2020 que ha sido el año que nos tocó vivir, que nos enoja, que nos confina, pero a la vez, que nos enseña a ser grandes y que nos ha forzado (idealmente) a reconocer que los límites que hay en nuestra mente, solo se crean para marcar la distancia de hasta dónde queremos llegar.

Si me cuido yo, cuido al de a lado, si cuido mi vida, cuido la vida de los demás, aunque ésta dure solo un segundo más…

¿Qué es la resiliencia?

En estos tiempos tan complejos, en este año 2020 que ha presentado toda una serie de caos a nivel mundial, es un concepto que se escucha más y del que debemos aprender:

La resiliencia es la resistencia frente a la adversidad junto a la capacidad para reconstruirse saliendo fortalecido del conflicto.

«Es una actitud vital positiva a pesar de las circunstancias difíciles y representa el lado positivo de la salud mental. Consiste también en saber aprender de la derrota y transformarla en oportunidad de desarrollo personal»

La neurociencia constituye un sustento importante de los trabajos en resiliencia puesto que aporta la base científica que muestra que el cerebro humano es capaz de adaptarse a los cambios a través de la plasticidad neuronal.

En este sentido, el desarrollo de una mayor resiliencia y ser conscientes de la existencia de esta capacidad humana suponen una oportunidad para superar los retos que se presentan en el día a día y estar preparado ante esos dos o tres acontecimientos traumáticos que se presentan en la vida de toda persona y que pueden llegar a ‘romperla’, en palabras de la psiquiatra.

Como norma general, la especialista señala que las áreas en las que se trabaja para superar el trauma son cuatro: la aceptación de la realidad, la adaptación o reformulación de la vida tras el trauma, la construcción de una red social de apoyo y la búsqueda de un sentido o propósito en la vida.

10 PILARES DE LA RESILIENCIA

LA RESILIENCIA ES LA RESISTENCIA FRENTE A LA ADVERSIDAD Y LA CAPACIDAD DE RECONSTRUIRSE

1. Introspección: capacidad de observarse, conocerse a sí mismo y darse una respuesta honesta en relación al mundo exterior

2. Motivación esencial: capacidad de darle sentido a la vida creando su propio proyecto transcendente.

3. Autorregulación emocional: capacidad de afrontar tensiones sin victimismo como parte de la vida, debilitando la respuesta al estrés.

4. Independencia y autonomía emocional: capacidad de mantener distancia emocional y física ante los conflictos sin caer en el aislamiento. Saber fijar límites entre uno mismo y el medio con problemas.

5. Confianza en si mismo y en sus propios recursos: adecuada autoestima, iniciativa y responsabilidad para lograr autonomía personal.

6. Capacidad de relacionarse: habilidad para establecer vínculos afectivos con otras personas creando relaciones saludables. Equilibrar la propia necesidad de afecto con la actitud de ayudar a otros.

7. Actitud positiva y optimismo: capacidad para resolver problemas de forma creativa, desdramatizando

8. Sentido del humor y creatividad: para resolver problemas relativizando y sabiendo encontrar lo cómico en la propia tragedia.

9. Colaboración y compromiso: capacidad de comprometerse con valores y ayudar a otros.

10. Moralidad, ética y coherencia: mantener una unidad de vida entre lo que se dice y lo que se hace fundada en criterios sólidos.

Hacer un balance y reordenarnos en el caos es algo en lo que debemos trabajar, suena sencillo pero es labor de todos los días, es una actitud de vida y hay que prepararnos para ser seres resilientes.

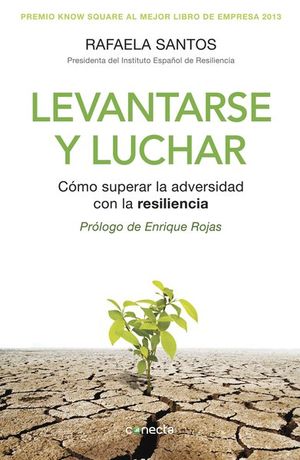

Aquí un libro súper interesante, que estoy seguro te será de utilidad.

Levantarse y Luchar

Autor: Santos, Rafaela

Editorial:Conecta

Año de edición:2014

Este libro es de lectura obligada para repensar y vivir la resiliencia. Sabiendo que todo se puede superar con esperanza, voluntad y optimismo, y viendo la vida como lo que es: un regalo. Ese instinto de supervivencia es el que nos hace ser resilientes. En este libro encontrarás las claves para conseguirlo.

Octubre es reconocido mundialmente como el mes rosa para crear conciencia a hombres y mujeres sobre el cáncer de mama y así promover la autoexploración, revisiones periódicas y chequeos para poder detectarlo a tiempo.

El 19 de octubre de cada año se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Instaurado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como una forma de promover la detección temprana y el tratamiento adecuado a fin de prevenir, aumentar la supervivencia y reducir los efectos negativos de este tipo de cáncer.

Siempre solidario con estas causas de apoyo y concientización, en esta ocasión vale la pena tomar tiempo para preguntar

¿Qué pasa con el cáncer de mama masculino?

Partiendo de que el cáncer es una enfermedad en la cual las células del cuerpo se multiplican sin control, el cáncer de mama se puede producir tanto en hombres como en mujeres; sin embargo, es mucho más común en las mujeres.

El cáncer de mama masculino es un cáncer raro que se forma en el tejido mamario del hombre y es más común en los hombres mayores, aunque puede manifestarse a cualquier edad.

Los pacientes diagnosticados con cáncer de mama masculino en etapa temprana tienen una gran probabilidad de cura. Por lo general, el tratamiento implica cirugía para extraer el tejido mamario. Según la situación particular, se aplica el tratamiento, pero son la quimioterapia y la radioterapia las más comunes.

Los signos y síntomas del cáncer mamario masculino pueden incluir los siguientes:

-

Un bulto o engrosamiento sin dolor en el tejido mamario

-

Cambios en la piel que cubre la mama, tales como hoyuelos, arrugas, enrojecimiento o descamación

-

Cambios en el pezón, como enrojecimiento o descamación, o un pezón que empieza a hundirse

-

Secreción del pezón

No se sabe con exactitud qué causa el cáncer mamario en los hombres, pero el origen es el mismo, algunas células de la mama se dividen con mayor rapidez que las células sanas y la acumulación de éstas, forma un tumor que puede diseminarse (metástasis) a los tejidos cercanos, a los ganglios linfáticos o a otras partes del cuerpo.

¿Dónde comienza el cáncer mamario en hombres? todos nacemos con una pequeña cantidad de tejido mamario. El tejido mamario consta de glándulas que producen leche (lóbulos), conductos que llevan la leche hacia los pezones y grasa.

Durante la pubertad, las mujeres desarrollan más tejido mamario y los hombres no. Es debido a que los hombres nacen con una pequeña cantidad de tejido mamario que pueden tener cáncer mamario.

Entre los tipos de cáncer mamario diagnosticados en hombres se incluyen los siguientes:

-

Cáncer que comienza en los conductos mamarios (carcinoma ductal). Casi todos los casos de cáncer mamario masculino son de carcinoma ductal.

-

Cáncer que comienza en las glándulas productoras de leche (carcinoma lobular). Este tipo es poco frecuente en hombres porque tienen pocos lóbulos en el tejido mamario.

-

Otros tipos de cáncer. Otros tipos de cáncer mamario menos frecuentes que pueden ocurrir en hombres incluyen enfermedad de Paget del pezón y cáncer mamario inflamatorio.

-

Genes heredados que aumentan el riesgo de cáncer mamario

-

Algunos hombres heredan genes anormales (mutados) de sus padres que aumentan el riesgo de desarrollar cáncer mamario. Las mutaciones en uno de varios genes, en especial en un gen llamado BRCA2, aumentan el riesgo de desarrollar cáncer mamario y cáncer de próstata.

Si hay evidencia de antecedentes familiares de cáncer, es posible que el médico recomiende realizar una prueba genética para determinar si el paciente porta genes que aumentan el riesgo de cáncer.

Factores de riesgo

Estos son algunos de los factores que aumentan el riesgo de padecer cáncer de mama masculino:

-

Edad avanzada. El riesgo de tener cáncer de mama aumenta con la edad. El cáncer de mama masculino se diagnostica con mayor frecuencia en los hombres después de los 60 años.

-

Exposición al estrógeno. Si tomas medicamentos relacionados con el estrógeno, como los usados en la terapia hormonal para el cáncer de próstata, corres un mayor riesgo de padecer cáncer de mama.

-

Antecedentes familiares de cáncer de mama. Si tienes un familiar cercano con cáncer de mama, tienes mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad.

-

Síndrome de Klinefelter. Este síndrome genético ocurre cuando un niño nace con más de una copia del cromosoma X. El síndrome de Klinefelter provoca el desarrollo anormal de los testículos. Como resultado, los hombres con este síndrome producen menores niveles de ciertas hormonas masculinas (andrógenos) y más hormonas femeninas (estrógenos).

-

Enfermedad hepática. Ciertas enfermedades, como la cirrosis hepática, pueden reducir las hormonas masculinas e incrementar las hormonas femeninas, lo que aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama.

-

Obesidad. La obesidad está relacionada con los niveles elevados de estrógeno en el cuerpo, lo que incrementa el riesgo de padecer cáncer de mama masculino.

-

Enfermedad o cirugía testicular. Tener los testículos inflamados (orquitis) o haber tenido una cirugía para extirpar un testículo (orquiectomía) pueden incrementar el riesgo de padecer cáncer de mama masculino.

El considerable apoyo para la concientización y el financiamiento de investigaciones sobre cáncer de mama ha ayudado a crear avances en el diagnóstico y tratamiento. Las tasas de supervivencia han aumentado y el número de muertes asociadas con esta enfermedad está disminuyendo constantemente, en gran medida debido a factores como la detección temprana, un nuevo enfoque de tratamiento personalizado y un mejor entendimiento de la enfermedad.

«Diagnóstico no es destino» bien dicen en tanatología, por ello al uno mismo ir forjando su propio destino, el prevenir y actuar a tiempo hacen total diferencia para enfrentar esta enfermedad.

Una celebración de independencia sin precedente, la plaza de la constitución vacía, sin un eco a la voz del presidente, las autoridades fueron solitarios testigos de fuegos artificiales, disparos extraordinarios que iluminaron el cielo ausente de público.

La pandemia sigue marcando el ritmo y la historia de todos en este planeta, en México como en muchos rincones del mundo tenemos que guardar aún distancia, despojarnos de las ganas de celebrar un momento tan relevante, por esto, la huella del 2020 será la nueva referencia de un año por demás diferente.

Y para contribuir a una celebración tan peculiar, aquí van 10 datos que estoy seguro te serán de interés:

1. ¿Celebrar el 15 o el 16?

Tradicionalmente, la celebración de esta fiesta patria empieza el 15 de septiembre, cuando –alrededor de las 23:00 horas– el presidente de la República da el Grito de Independencia desde Palacio Nacional y hace sonar la campana de Dolores, la misma que sonó durante la arenga que pronunció el cura Hidalgo… aunque esto ocurrió cerca de las dos de la madrugada del 16 de septiembre de 1810.

Existe la creencia de que el inicio del festejo es obra de Porfirio Díaz, quien habría movido el Grito a la noche del 15 para hacerlo coincidir con su cumpleaños. La realidad es que desde la década de 1840, cuando el general tenía apenas 10 años de edad, la fiesta cívica ya iniciaba el día 15 con una serenata, bandas de música, fuegos artificiales y fuego de salvas de artillería.

2. ¿Qué gritó Miguel Hidalgo?

Los testimonios coinciden en que el cura Hidalgo pronunció “vivas” a la Virgen de Guadalupe, a la religión católica y al rey Fernando VII, así como algunos “muera” al “mal gobierno”, durante el discurso con el cual arengó a la población a levantarse en armas.

No obstante, estos registros consignan varias versiones por lo que no se cuenta con un “grito oficial”.

3. …pero no tocó la campana de Dolores

El personaje que tocó la campana de Dolores fue José Galván, el campanero de la parroquia, y no Miguel Hidalgo, como algunos creen.

4. ¿Existió «El Pípila»?

No existen pruebas sobre la existencia de Juan José de los Reyes Martínez Amaro, El Pípila, un trabajador de la mina de Mellado, Guanajuato, a quien se atribuye haber ayudado a la toma de la Alhóndiga de Granaditas: protegido con una losa a sus espaldas, prendió fuego a la puerta.

La leyenda de El Pípila “representa a esos hombres anónimos sacrificados en la Independencia”.

5. El día que Hidalgo frenó la Independencia

El 30 de octubre de 1810 los insurgentes derrotaron a las tropas realistas en la Batalla del Monte de las Cruces –actualmente el Parque Nacional Insurgente, mejor conocido como La Marquesa.

Esta victoria le abrió el camino hacia la Ciudad de México, poniendo al movimiento a un paso del triunfo; sin embargo, en el último momento, Hidalgo se negó a entrar a la capital, frenando lo que pudo significar el asalto definitivo y el fin de la guerra de Independencia, “quizá por el número de bajas y deserciones, por agotamiento y falta de armamento o por temor a la violencia y el saqueo”.

6. Allende vs Hidalgo

A la negativa tras la Batalla del Monte de las Cruces siguió la total desavenencia entre Hidalgo e Ignacio Allende que, sumada a diferencias previas, rayó en el odio.

“Todas esas razones llevaron a Allende a planear el envenenamiento de Hidalgo, y aunque repartió tres dosis de veneno, nunca pudo llevar a cabo su plan porque Hidalgo estaba bien protegido”.

7. Las últimas palabras de Hidalgo

“No me tengas lástima, sé que es mi último día, mi última comida y por eso tengo que disfrutarla; mañana ya no estaré aquí; creo que eso es lo mejor, ya estoy viejo y pronto mis achaques se van a comenzar a manifestar, prefiero morir así que en una cama de hospital”, fueron algunas de las últimas palabras del cura Hidalgo, expresadas el 29 de julio de 1811, horas antes de ser fusilado en Chihuahua por el Ejército Realista, según un manuscrito citado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

8. ¿Y Morelos?

«Señor si he obrado bien, tú lo sabes y sin mal, me acojo a tu infinita misericordia”, habría pronunciado Morelos –sacerdote, igual que Hidalgo– el 22 de diciembre de 1815, crucifijo en mano, antes de ser fusilado en Ecatepec, Estado de México, luego de que fue capturado por tropas españolas, de acuerdo con el INAH.

9. Mueren los héroes, nace la tradición

Dos años después del inicio de la lucha de Independencia, el 16 de septiembre de 1812, el general Ignacio López Rayón, secretario del cura Hidalgo, celebró el aniversario del Grito de Dolores en Huichapan, Hidalgo.

En 1813, José María Morelos y Pavón planteó en sus “Sentimientos de la Nación” –texto base de la Constitución de 1814–, solemnizar el día 16 de septiembre “como el día aniversario en que se levantó la voz de la Independencia»; el texto final declaró a la fecha “una fiesta nacional”.

Y fue el emperador Maximiliano I de México quien en 1864 utilizó por primera vez el discurso y las arengas para recordar el inicio del movimiento patriótico, desde el pueblo de Dolores.

Porfirio Díaz trasladó la celebración del Grito al Zócalo, con todo y la campana original de Dolores que fue llevada a Palacio Nacional en 1896.

Francisco I. Madero, el primer presidente electo de la Revolución, continuó con la celebración del 15 de septiembre.

10. “Fallas técnicas” en el Centenario

Durante el festejo del Centenario de la Independencia mexicana, opositores a Porfirio Díaz pusieron un trapo en el interior –el badajo– de la Campana de Dolores.

Después de haber gritado: “¡Viva la Libertad! ¡Viva la Independencia! ¡Vivan los héroes de la Patria! ¡Viva la República! ¡Viva el pueblo mexicano!”, el presidente Porfirio Díaz intentó hacer sonar la campana pero ésta no produjo ningún sonido.

El líder revolucionario Francisco I. Madero atribuyó el sabotaje a los simpatizantes de su causa.

11. Los otros gritos

En 1968, el año del movimiento estudiantil reprimido por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, Heberto Castillo, líder de la izquierda, arengó a los jóvenes en Ciudad Universitaria.

Otro dirigente opositor de izquierda, Andrés Manuel López Obrador encabezó desde 2007 su propio grito de Independencia alternativo, hasta ser electo como presidente y en este 2020 da su segundo grito como mandatario de México.

12. ¿Bicentenario de la Independencia?

En 2010, se celebró el bicentenario del inicio del movimiento. El bicentenario de la Independencia, como tal, podría celebrarse en 2021, pues en ese año se cumplirán 200 años de la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México y de la firma del Acta de Independencia.

México fue reconocido por España como nación independiente hasta 1836 mediante el Tratado Santa María-Calatrava.

13. ¿Siervo, o ciervo?

Junto con los restos de Morelos, conocido como “Siervo de la Nación”, fueron exhibidos los de otros héroes de la nación durante un desfile celebrado en 2010, año del bicentenario del inicio de la gesta histórica, pero dos años después se hicieron públicos estudios del INAH que indican que en la urna sacada de la Columna de la Independencia había restos de niños, mujeres… y venados o ciervos.

Digamos con fuerza entonces y al unísono desde cada rincón de nuestro amado país ¡Viva México!

Observo a través de la cámara, respiro profundo, dejo que entre la luz y disparo… y no dejo de hacerlo hasta que aparece la imagen perfecta, la que representa ese lugar y ese momento que me quiero llevar y compartir. Porque cuando la vuelva a ver, me recodará con toda seguridad, que los lugares a los que vamos siempre dejarán una huella en nosotros.

Hoy daremos un recorrido por la historia, pues desde el mismo momento de su aparición, la polémica sobre si la fotografía es un arte acompañó al nuevo medio a lo largo de todos los tiempos.

El arte está presente en la fotografía desde sus primeras manifestaciones, pero la reivindicación de que se considerase a la fotografía como una nueva manifestación artística a la altura de la pintura, el grabado o la escultura, llegaría con la aparición de la corriente fotográfica conocida como pictorialismo.

«Los fotógrafos del pictorialismo se definen como artistas en la línea de las teorías del romanticismo propias del siglo XIX, destacando la sensibilidad e inspiración de los autores y otorgando un papel secundario a la técnica.»

El pictorialismo promovió el reconocimiento de la fotografía como un arte y reivindicó para ella, una consideración similar a la que gozaban la pintura o la escultura. No todos los artistas pensaban lo mismo: en 1862 una veintena de pintores, entre los cuales estaba Ingres, firmaron en París un manifiesto protestando contra la asimilación de la fotografía al arte. Consideraban que, en todo caso, el nuevo invento debía servir para divulgar las obras de los grandes artistas pero negaban a la fotografía las propiedades del arte, una teoría que había sido adelantada en 1859 por Baudelaire según la cual el verdadero deber de la fotografía era el de ser una muy humilde sirvienta de las ciencias y de las artes. En Francia, ya en 1859, el gobierno había autorizado la creación de una sección de fotografía en el Salón de Pintura, Escultura y Grabado de París para exponer fotos como si fueran obras de arte, una iniciativa que había provocado el rechazo de los puristas.

El arte al final tiene como objetivo (muy subjetivo) despertar «algo» en el espectador, en el público de cualquier plaza, de cualquier cultura, en cualquier época, si detona, dispara o genera un sentimiento por mínimo que sea, si te hace huir o no dejar de apreciarlo, logra completar el proceso de comunicación. La fotografía yo considero que sí es un arte, donde los elementos son atrapados por un aparato, pero no es el propio aparato el que ejecuta, es el ser humano que hay detrás, es el que atrapa la luz en una composición que nos lleva a experimentar un sentir.